大下大圓(飛騨千光寺長老/沖縄大学客員教授)

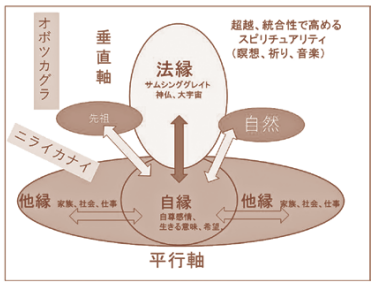

前編では、「祈りの構造」が平行軸、斜め軸、垂直軸があることを明らかにし、現代のマインドフルネスや瞑想の精神的作用について述べた。その視点から対人援助職は自身のスピリチュアリティの涵養が大切であることはいうまでもなく、自身の「健康生成」のみならず「生きる意味」や「人生の目的」を洞察するのが臨床瞑想法である。

1)心理・精神療法と瞑想

心理療法と仏教瞑想が、こころの開示や明確化、そして成長や治療的に役立つことは多くの研究者によって明らかになってきていることは前編でも紹介した。

仏教の教訓である「戒律、儀礼、静寂、瞑想、祈り」が心理療法としても有用であるとして、精神科医でもある安藤は特に「瞑想」と「祈り」について詳しく説明している。「心理療法を求める人々の心には、苦悩や不安の種が渦巻いている」として、その解決法として静寂なる心境を醸す瞑想が有用としている。特に瞑想は八正道に組み込まれて、「精神訓練の実践」を推奨している1。

また臨床心理士で、自ら瞑想実践をしている石川勇一氏は、スピリチュアリティの向上に、瞑想を活用することをトランスパーソナルな視点で述べている。その内容は高次な意識の場によって「心身を精妙なレベルから癒し、浄化するだけでなく、問題を一つの契機として、意識を拡大し、霊性を体現した新しい生き方ができるように自分や他人を導く、心理療法などのヒューマンサポートの根本原理である」としてスピリチュアリティの高め方を「スピリット・センタード・セラピー」として説明している2。

もともと仏教の意味するところは「仏に成る教え」であり、成仏を目的としている。瞑想の方向性はそこに注目し、「永い長い修行を経て仏になる」のではなく、この肉身をもって「生きているうちに仏になる」ことを訓練するのが瞑想でもある。

筆者は15年間、高山市内の内科クリニックのスピリチュアルケアワーカーとして、医療現場や福祉の現場で瞑想を活用したセッションを行なってきた。特に音楽療法士の資格を取得してからは、音楽療法を介入プログラムとして、臨床ケアに瞑想を活用した。音楽療法を取り入れた瞑想介入のプロセスでは「変成意識状態」(altered stared of consciousness)が出現することがままある。瞑想は催眠、自律訓練、単調な音楽などとともに心理学的刺激の一部と位置づけされている。その性格として、「思考の変化、時間感覚の変化、コントロール喪失、感情のありかたの変化、身体図式の変化、知覚変容、意味体験の変容、表現不能な感覚、新生、再生の感覚、暗示性の昂進」などがあげられる3。

臨床瞑想法は対人援助のツールでもある。

祈りとスピリチュアリティの関連性と向上性 大下大圓、2005/2020